INVITATION Murielle Pic, Le syndrome de Sebald, Conférence, 25-11-2011

Dans son intervention, intitulée Le syndrome de Sebald, Muriel Pic s’était proposé de revenir sur certaines thèses développées dans son ouvrage L’image-Papillon (Les Presses du Réel, 2009). À cette occasion, elle a élargit cette recherche à l’œuvre de Stendhal et de Claude Simon. Il s’agissait de revenir sur certaines problématiques liées à la pratique du montage en littérature. Comment monter des documents, qu’ils soient textuels ou visuels? Pourquoi légender, ou ne pas légender des images? Quelle qualité de reproduction choisir pour ces images? Qu’est-ce qu’une écriture des images? Muriel Pic a également présenté des documents tirés des archives de Sebald. Cette conférence a été organisée dans le cadre du projet « Seule ou Accompagnée ». →

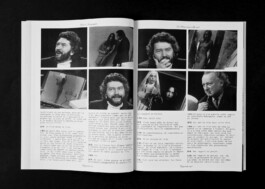

INVITATION André Gunthert, conférence, 23-11-2011

André Gunthert avait présenté ainsi son intervention : « L’illustration, usage décoratif de l’image pour accompagner un texte édité, paraît à l’opposé des exigences du photojournalisme, qui revendique au contraire la légitimité du document visuel. Un examen plus attentif des usages de la photographie dans le contexte presse, et plus particulièrement ceux promus par le format magazine, contredit la doxa affichée par les professionnels et montre un brouillage de la frontière entre information et communication. L’illustration apparaît comme un mode majeur de la relation à l’image dans les pratiques informationnelles, ainsi qu’une contribution essentielle à la mise en récit journalistique. Indication d’échelle, outil de qualification de l’actualité, l’image assure diverses fonctions éditoriales et est utilisée pour véhiculer des messages implicites. Si ce constat impose de réviser les modalités de l’analyse visuelle des supports médiatiques, il a également des implications sur la théorie des études visuelles. » Cette conférence a été organisée dans le cadre du projet « Seule ou Accompagnée ». →