Architecture et Typographie

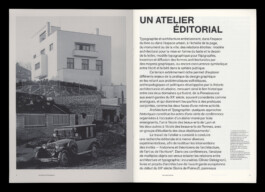

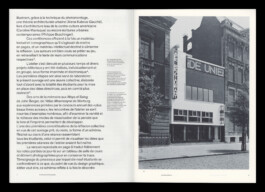

Le projet Architecture et typographie a été mené en 2009-2010. Il a abouti à une publication, éditée en 2011 chez B42. Cet ouvrage, qui a connu deux tirages, est à ce jour épuisé. La préface de cet ouvrage présentait ainsi ce projet : « Typographie et architecture entretiennent, dans l’espace du livre ou dans l’espace urbain, à l’échelle de la page, du monument ou de la ville, des relations étroites : modèle architectural pour la mise en forme du texte et le dessin de la lettre, modèle typographique pour l’épigraphie, invention et diffusion des formes architecturales par des moyens graphiques, ou encore concurrence symbolique entre l’écrit et le bâti dans la sphère publique.

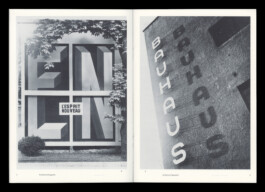

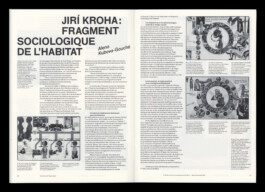

Ce terrain extrêmement riche permet d’explorer différents enjeux de la pratique du design graphique en les reliant aux problématiques esthétiques, anthropologiques et politiques développées par la théorie architecturale et urbaine, renouant ainsi le lien historique entre ces deux domaines qui furent, de la Renaissance aux avant-gardes du XXe siècles, souvent considérés comme analogues, et qui donnèrent lieu parfois à des pratiques conjointes, comme les deux faces d’une même activité.

Mené par trois enseignants 1, l’un à l’école d’art de Lyon et les deux autres à l’école d’art de Rennes, l’atelier “Architecture et typographie” a réuni un groupe d’étudiants en design graphique issus des deux établissements, autour d’un projet éditorial commun.

À partir de deux journées d’étude organisées spécialement sur ce thème dans chacune des deux écoles, le travail de l’atelier a consisté à conduire une recherche éditoriale et à mener diverses expérimentations, afin de concevoir un ensemble d’ouvrages qui restitue les interventions des invités — historiens et théoriciens de l’architecture, de l’art ou de l’écriture. Ces conférences offraient à la fois un matériau textuel et iconographique qu’il s’agissait de mettre en pages, et un matériau intellectuel destiné à alimenter la réflexion. La question de la traduction d’une performance orale, et du flux particulier du discours parlé, fut également prise en compte.

Tout au long du déroulement de l’atelier, les conditions d’un travail de qualité professionnelle ont été réunies, avec la contribution d’une éditrice pour la mise au point des textes et la collecte des images, afin de confronter les étudiants à un niveau d’exigence éditoriale élevé.

Le présent livre, qui reproduit les six conférences et constitue les actes des journées d’étude, est une œuvre collective, élaborée tout d’abord avec la totalité du groupe pour la mise en place des idées directrices, puis en comité plus restreint. Des éditions individuelles, réalisées auparavant au sein de l’atelier — chaque étudiant y transcrivant une conférence de son choix —, servirent de laboratoire. Un autre projet, en vue d’un ouvrage réunissant les six conférences, n’a pas vu le jour mais un opuscule intitulé Plan B en expose les principes. Un site Internet permet la consultation (et constitue l’archive) de ces diverses éditions, qui explorent de différentes manières les possibilités offertes par la mise en forme graphique de textes et d’images. Un document électronique, adaptation pour l’écran du contenu de ces actes, permet leur large diffusion.

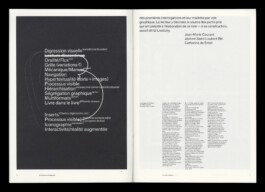

Des arts de la mémoire aux Ways of Seing de John Berger, de l’Atlas Mnemosyne de Warburg aux expériences primées par le concours annuel des « plus beaux livres suisses », les rencontres de l’atelier se sont nourries d’exemples nombreux, afin d’examiner la variété et la richesse des modes de visualisation de la pensée que le livre et l’imprimé permettent de développer. L’une des premières concrétisations de la réflexion collective en vue de cet ouvrage prit, du reste, la forme d’un schéma. Réalisé au cours d’une séance rassemblant tous les étudiants, celui-ci permit de visualiser les idées que les éditions individuelles avaient fait émerger, et celles que la discussion du groupe faisait naître. La version reproduite ici, traduit fidèlement les notes portées ce jour là sur un tableau de salle de cours et dûment photographiées pour en conserver la trace. Témoignage du processus par lequel dix-neuf étudiants se confrontèrent à ce que, du point de vue du design graphique, éditer veut dire, ce schéma reflète à la fois le désordre des premières interrogations et leur maîtrise par voie graphique. Le lecteur y devinera la source des partis pris qui ont présidé à l’élaboration de ce livre — à sa construction, aurait dit El Lissitzky. »

1. Les enseignants qui sont à l’initiative de ce projet et l’ont accompagné, sont : Jean-Marie Courant pour l’Ensba Lyon, Catherine de Smet et Jérôme Saint-Loubert Bié pour l’école d’art de Rennes.